以前にこちらの記事でプチキノコハウスを使ったキノコ栽培を紹介しました。

記事の中でスマホの遠隔操作で湿度管理をする方法を紹介しましたが、今回の記事では全自動湿度管理の方法を紹介します。

一度作ってしまえば何も操作をしなくてもシステムが勝手にキノコハウスの湿度を管理してくれます。

全自動で湿度を制御するシステムを作りますが、プログラミングは不要です。

全自動湿度管理システムはスマホを操作するだけで誰でも作ることができます。

実際私もこの方法を実践しており、楽して簡単にキノコ栽培を楽しんでいます。

この記事を読んで実践すると、快適なキノコ栽培が体感できます。

全自動は楽をするだけのものではない

全自動湿度管理システムは管理の手間を省くだけでなく、キノコにとって最適な環境を保つことができるので、キノコにとっても嬉しいシステムになります。

また、経験や勘に頼らずに数字で判断しますので、収穫の安定にもつながります。

一昔前まではこのような制御システムは専用で構築する必要があり、一般人には手を出すことができない非常に高価なものでした。

しかし近年のIT技術の進化・一般化により私のように家庭菜園でキノコ栽培を楽しむ人でも簡単にシステムを導入できるようになりました。

それでもまだITに詳しくない人にとってはハードルが高い印象があるかと思います。

次の章からはどなたでも簡単に全自動湿度管理システムを作れるように手順を紹介していきます。

使用するサービス

全自動湿度管理システムは「IFTTT(イフト)」というサービスを使います。

IFTTTはWebサービス同士を自動的に連携させることができるサービスです。

例えばIoTセンサー等の数字をきっかけに他のデバイス(機械・機器)を動かすことができたりします。

IFTTTは、IF(もし)、This(こうなったら)、Then(その時は)、That(こうする)の略です。

意味を考えるとなんとなくイメージが付きやすいですね

またIFTTTは2021年3月時点で3つのシステムまでは無料で作成できますのでご安心ください。

使用するデバイス

今回全自動湿度管理システムで使うデバイスは 「SwitchBot」 と「SwitchBot温湿度計」です。

また、これらをインターネットに接続するためのSwitchBotハブも用意しましょう。

SwitchBotハブには「Hub Mini」と「Hub Plus」がありますが、機能の違いはほとんどないのでどちらでも大丈夫です。

機能の違いはイルミネーションがあるかないかだけです。

全自動湿度管理システムはSwitchBot温湿度計で湿度を計り、一定の湿度以下になったら、遠隔水まき装置で湿度を上げます。

遠隔水まき装置が必要になりますので、こちらの記事を参考にご用意ください。

記事ではスプリンクラーを接続していますが、ミストノズルを接続することでキノコハウス内の湿度を効果的に上昇させることが可能です。

SwitchBot温湿度計とSwitchBot、SwitchBotハブ、そして遠隔水まき装置が用意できたら、IFTTTを設定していきます。

IFTTTの設定手順

まずはIFTTTアプリをスマホにダウンロードしましょう。

IFTTTアプリを起動したら、アカウントを作ります。

「Continue」ボタンを押す。

「Continue」ボタンを押す。

Apple、Facebook、Googleアカウントを持っていなければEmailを選択

Apple、Facebook、Googleアカウントを持っていなければEmailを選択

↓このような画面が出てきたら準備は完了です。

今回のシステムはIFTTTに、

「SwitchBot温湿度計の湿度が70%を下回ったら、遠隔水まき装置を起動させる」

という設定をしていきます。

IF THIS の設定手順

Createボタンを押したら、まずは「IF THIS」を設定していきます。

デバイスの選択画面になりますので「SwitchBot」を検索して選択しましょう。

「Create」ボタンを押す

「Create」ボタンを押す

「If This」ボタンを押す

「SwitchBot」を選択

「SwitchBot」を選択

英語と日本語で「温度・湿度の変化」のボタンが表示されます。

どちらのボタンでも設定できる内容は同じで、内容が英語か日本語かの違いだけなので無難に日本語を選びましょう。

SwitchBotのアカウントを設定する画面になりますので、使用するSwitchBotのアカウントにサインインしてIFTTTからの接続を許可しましょう。

「温度・湿度の変化」ボタンを押す

「温度・湿度の変化」ボタンを押す

「Connect」ボタンを押す

SwitchBotにサインイン

SwitchBotにサインイン

設定画面が表示されるので、SwitchBot温湿度計が複数ある場合には対象のデバイスを選択します。

今回、温度は条件にしないため「温度条件」で「温度条件を指定なし」を選択しましょう。

続いて「湿度条件」を「湿度は入力した数値より低い」を選択し、湿度値は「70」としましょう。

最後に「Create trigger」ボタンを押します。

デバイスを選択する

「温度条件を指定なし」を選択する

「湿度は入力した数値より低い」を選択する

湿度値に「70」と入力する

最後に「Create trigger」ボタンを押す

これで「IF THIS(もしこうなったら)」に「SwitchBot温湿度計の湿度が70%を下回ったら」という設定ができました。

THEN THAT の設定手順

では続いて「THEN THAT」の設定をしていきます。

「IF THIS」と同じくデバイスの選択画面になりますので「SwitchBot」を検索して選択しましょう。

SwitchBotでどんな操作をするかを選択する画面になりますので、「Bot turn on(オンにする)」を選択します。

「Then That」ボタンを押す

「SwitchBot」を選択する

「Bot turn on」ボタンを押す

続いて、どのSwitchBotを操作するかを選択する画面になりますので、遠隔水まき装置のSwitchBotを選択します。

最後に「Create action」ボタンを押します。

これで「THEN THAT(その時はこうする)」に「遠隔水まき装置を起動させる」を設定することができました。

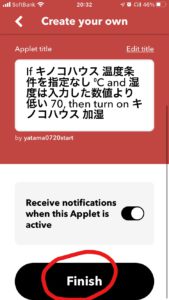

「Continue」ボタンを押すと作った設定がこのように表示されます。

「Receive notifications when this Applet is active」という項目がありますが、これはIFTTTが実行されたときにアプリに通知するかどうかを設定します。

どちらでもよいですが、異常検知のためにオンにしておきましょう。

内容が確認できたら「Finish」ボタンを押してください。

これで「全自動湿度管理システム」の完成です。

お疲れさまでした

まとめ

いかがでしたか。

このようなオートメーションシステムもプログラミングなしでできてしまいました。

実はプログラミングというのは今回設定したような「IF」や「THEN」の組み合わせでできていますので、厳密にいうと今回はプログラミングを書いたことになります。

それでもプログラマーでなくても書ける非常に簡単なプログラミングです。

たったこれだけでオートメーション化できてしまうので、便利な世の中になりましたね。

また、今回紹介したIFTTTは色んなものに応用できます。

アイデア次第でいろいろなシステムが作れますのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

コメント